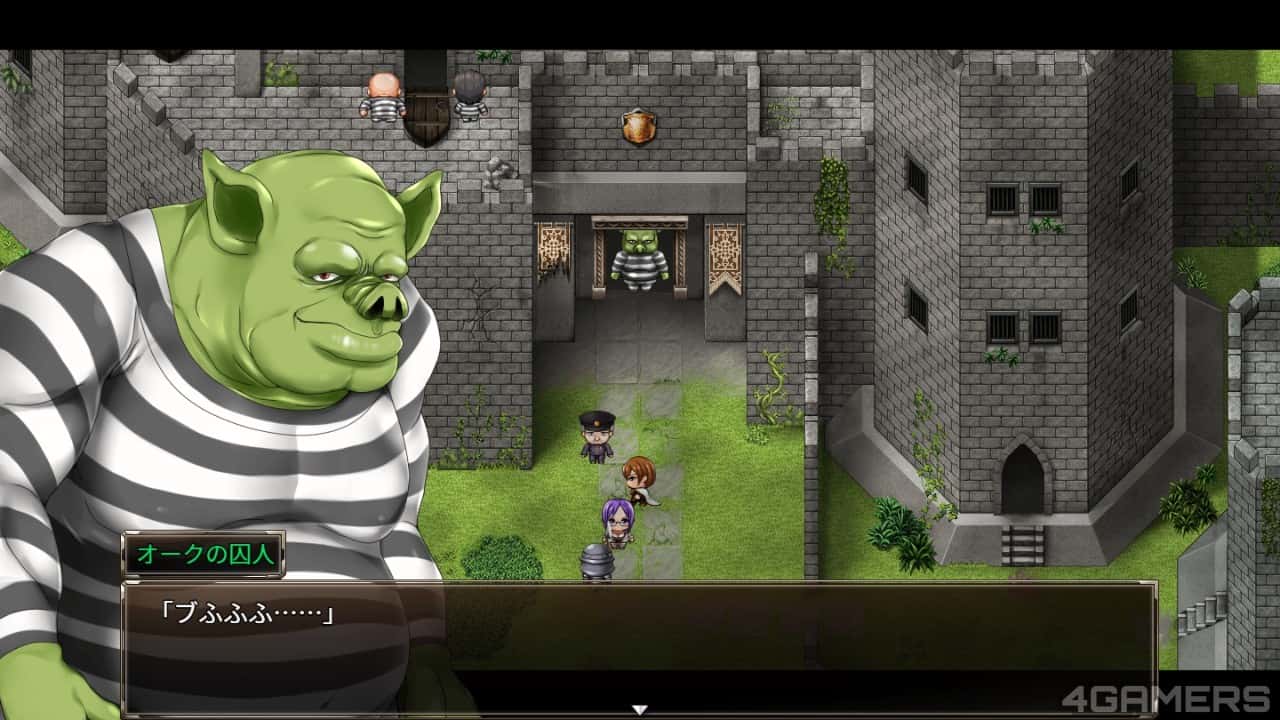

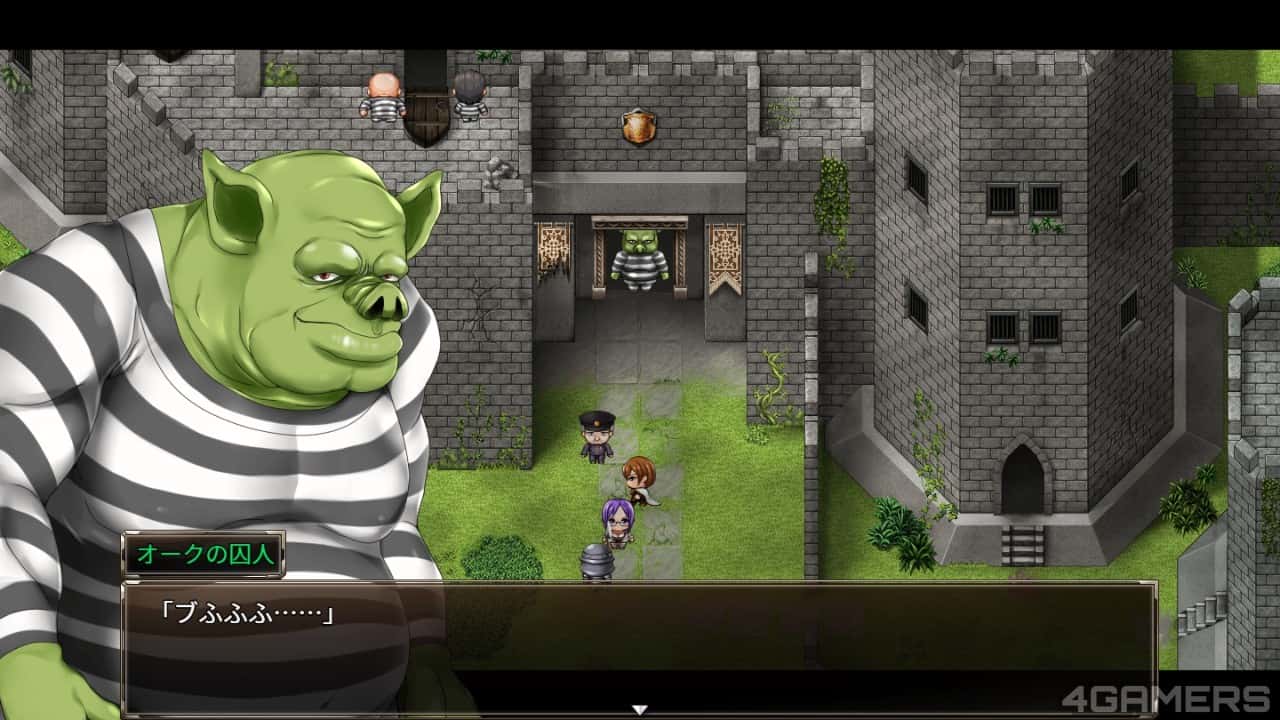

卡琳的监狱|Karryn's Prison

这成为为二款娱乐性堪称神动作里层的RPG+SLG结合的游戏!于游戏中您需必须扮演典狱久卡琳,管原因这座充满阻碍的监狱要塞。游戏搭载丰富趣味的监管SLG模性及第首视角搏斗模式,本领丰富再次有且带有超卓越的战斗玩法。

觉醒篇 - 记忆的碎片

在一个神秘的实验室中,你从沉睡中醒来,发现自己被困在一个巨大的大脑模拟器中。周围是闪烁的青色光芒,空气中弥漫着未知的能量。

通过探索,你逐渐发现这是一个记忆提取实验,而你的任务是在这个虚拟的大脑世界中寻找丢失的记忆碎片,揭开实验背后的真相。

探索篇 - 神经网络的秘密

随着深入探索,你发现了大脑中隐藏的多个区域,每个区域都代表着不同的记忆片段。从童年的温馨回忆到成年后的重要时刻,每个记忆都蕴含着关键信息。

但是,随着你接近真相,系统开始出现异常。记忆开始扭曲,现实与虚拟的界限变得模糊。你必须尽快找到核心记忆,否则可能永远迷失在这个数字化的意识世界中。

真相篇 - 实验的真相

当你终于到达大脑的核心区域时,一个惊人的真相浮出水面。这个实验不仅仅是为了提取记忆,更是为了创造一个完全数字化的人类意识。

你发现自己可能是第一个成功上传到数字世界的完整意识。现在,你必须做出选择:是接受这个新的存在形式,还是尝试回到现实世界?

选择篇 - 命运的分岔

面对这个前所未有的选择,你的决定将影响整个人类文明的未来。如果选择数字化,你将开启人类进化的新篇章;如果选择回归现实,你将面临未知的挑战。

无论选择什么,这段在青色大脑中的经历都将永远改变你对意识、记忆和存在的理解。这是一个关于身份、选择和进化的深刻思考。

进化篇 - 新的开始

你的选择引发了连锁反应,影响了整个实验项目的发展方向。科学家们开始重新思考人工智能和人类意识的关系。

也许,真正的进化不是取代人类,而是创造一个人类与AI共存的新世界。在这个青色的大脑世界中,你成为了连接两个世界的桥梁。

未来篇 - 无限可能

随着技术的不断发展,越来越多的人开始探索意识上传的可能性。你成为了这个新时代的见证者和参与者。

在这个充满无限可能的未来中,人类将面临前所未有的机遇和挑战。而你的故事,将成为这个伟大变革的起点。

开启您的科技冒险之旅